Digitale Barrierefreiheit – Gesetz, Verordnung, Richtlinien

BITV, BFSG, BFSGV und WCAG

Basis aller Vorlagen für barrierefreies Internet sind die offiziellen Richtlinien des W3C, welches auch die Web Accessibility Initiative (WAI) ins Leben gerufen hat. Diese Initiative veröffentlichte bereits 1999 den ersten international anerkannten Standard der WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Die aktuelle Fassung der WCAG bildet auch die Grundlage der EN 301 549 und damit der deutschen BITV in der jeweils gültigen Fassung. Die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV) gilt für Angebote der Informationstechnik (Internt, Intranet, Extranet, PDF, Video, etc.) sämtlicher Behörden der Bundesverwaltung. Auf Länderebene gilt die sogenannte Landes-BITV in ihrer jeweiligen Ausprägung.

Die vier Grundsätze der Barrierefreiheit

-

Wahrnehmbarkeit

Inhalte müssen mit allen Sinnen zugänglich und erkennbar sein.

-

Bedienbarkeit

Alle Funktionen müssen per Tastatur und ohne Barrieren nutzbar sein.

-

Verständlichkeit

Inhalte und Navigation müssen klar und nachvollziehbar gestaltet sein.

-

Robustheit

Inhalte müssen mit aktuellen und zukünftigen Technologien kompatibel sein.

EN 301 549 – Harmonisierung der Barrierefreiheits-Standards in der EU

Die WCAG sind mittlerweile Bestandteil der europäischen Norm EN 301549. Die EN 301549 wiederum ist der technische Standard zur Umsetzung der EU-Richlinie 2102, die zur Harmonisierung der verschiedenen Barrierefreiheits-Standards in der EU dient. Im Juni 2018 wurde die WCAG 2.1 als W3C Recommendation (Web Standard) veröffentlicht. Die auf dieser Basis den Anforderungen der EU-Richtlinie 2102 angepasste neue BITV (immer noch 2.0) ist seit dem 25. Mai 2019 in Kraft. Damit gelten in Deutschland offiziell die Regeln der WCAG 2.0 inklusive der Erweiterungen der WCAG 2.1.

Deutschland

BGG – Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen

In Deutschland gilt zunächst das BGG, das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen. Darauf aufbauend wurde unter dem Kürzel BITV bereits 2002 die erste "Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz" herausgegeben. In dieser Verordnung hat der Bund seidem die Regeln zur Herstellung von Barrierefreiheit in der Informationstechnik definiert.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AAG)

Bereits Ende 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten. Das AGG ist im Prinzip die erweiterte Fassung des ZAG (Zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz). Die Regelungen, die auch den Diskriminierungsschutz für behinderte Menschen gewährleisten sollen, wurden im Bundesgesetzblatt verkündet. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist darüber hinaus der 1. Artikel im "Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung". Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus z. B. aus Gründen einer Behinderung zu verhindern oder zu beseitigen.

BITV und korrespondierende Landesgesetze

Heute verweist die aktuelle BITV auf europäische Umsetzungsstandards und setzt damit die EU-Richtlinie 2102 in nationales Recht um. Die BITV selbst enthält seit 2019 keine eigenen Richtlinien mehr. Allerdings beinhalten die jeweiligen Bundes- und Landesverordnungen unterschiedliche Zusatzanforderungen, beispielsweise in Bezug auf Gebärdensprachvideos und Leichte Sprache. Die Bundes-BITV wendet sich dabei nur an Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die dem Bund untergeordnet sind.Für Einrichtungen und Körperschaften der Länder bestehen so genannte Landesverordnungen nach Maßgabe der Landes-Gleichstellungsgesetze.

BITV – Überwachung und Monitoring

Viele Jahre war die BITV zugegebener Maßen ein relativ zahnloser Tiger. Es gab zwar die Optionen Zielvereinbarung und Verbandsklage, allerdings war dieses den Behindertenverbänden vorbehalten. Darüber hinaus waren die rechtlichen Instrumente zur Durchsetzung von Barrierefreiheit begrenzt. Das war nicht nur in Deutschland so. Deshalb liefert die EU-Richlinie 2102 nicht nur die Vorgaben für Digitale Barrierefreiheit, sondern auch gleich das dazugehörige Überwachungs- und Durchsetzungsverfahren. Die Überwachung wird seit 2020 regelmäßig von Bund und Ländern, bzw. den dort installierten, offiziellen Überwachungstellen durchgeführt. Jedes Jahr werden durch die Überwachungsstellen Stichproben auf öffentlichen Websites und in mobilen Apps durchgeführt. Das Ganze dient einem Monitoring-Verfahren, dessen Ergebnisse alle drei Jahre nach Brüssel übermittelt werden.

BITV – Erklärung zur Barrierefreiheit (Mustererklärung)

Seit September 2019 müssen alle seit dem 23.09.2018 veröffentlichten Internetauftritte eine Erklärung zur Barrierefreiheit bereitstellen, wenn die Betreiber per Gesetz zur Barrierefreiheit verpflichtet sind. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit ist eine Novum der EU-Richtlinie 2102 und muss auf Websites und in Apps von jeder einzelnen Seite aus gut erreichbar untergebracht werden. Ähnlich wie Sie das schon durch den notwendigen Datenschutzhinweis kennen. Die Erklärung zur Barrierefreiheit muss einige fest definierte Bestandteile enthlaten, darunter ein entsprechender Feedback-Mechanismus, um zum Beispiel vorhandene Barrieren zu melden. Behörden müssen dann innerhalb eines Monats auf das Feedback antworten – auch das ist vorgegeben. Aber das ist noch nicht alles, neben dem Feedback-Mechanismus muss es auch noch einen Hinweis auf die jeweils verantworliche Schlichtungsstelle geben, falls das Feedback verspätet oder nicht zufriedenstellend ausfällt. Ausführliche Informationen dazu finden Sie bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit, der offiziellen Überwachungsstelle des Bundes.

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) und BFSGV

Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) setzt Deutschland die EU-Richtlinie 2019/882 (European Accessibility Act) in nationales Recht um. Das Gesetz verpflichtet ab dem 28. Juni 2025 private Wirtschaftsakteure zur digitalen Barrierefreiheit – etwa bei Online-Shops, E-Books, Bankdienstleistungen, Messenger-Diensten, selbstbedienbaren Terminals und elektronischen Kommunikationsdiensten.

Die zugehörige Barrierefreiheitsanforderungenverordnung (BFSGV) konkretisiert die Anforderungen an Gestaltung, Technik und Nutzbarkeit. Für digitale Produkte und Dienstleistungen gilt: Inhalte müssen wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein – im Einklang mit den WCAG 2.1 (mindestens Konformitätsstufe AA). Das BFSG gilt für Unternehmen mit Ausnahme von Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte und Jahresumsatz < 2 Mio. €), sofern diese nicht ausdrücklich freiwillig barrierefreie Angebote bereitstellen.

Europa

Barrierefreie Informationsgesellschaft für alle Bürger Europas

Für Europa ist der Punkt Diskriminierung im Artikel 13 des EG Vertrages von 1999 geregelt. Dieser wurde am 12.05.2000 um die "Mitteilung der Kommission an den Rat, das europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen" erweitert. Allerdings liegt die höchste Priorität des europäischen Parlamentes zunächst in der Umsetzung der Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf.

Das Hauptprojekt zum Thema Barrierefreiheit in der EU ist die Initiative "eEurope", gegründet mit dem Ziel, die Informationsgesellschaft für alle Bürger Europas zugänglich zu machen. Dieser Schwerpunkt wurde in der i2010 Initiative wieder aufgegriffen. Auch hier wird eine Informationsgesellschaft gefordert, die alle Menschen einbezieht und zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt.

European Accessibility Act (EAA)

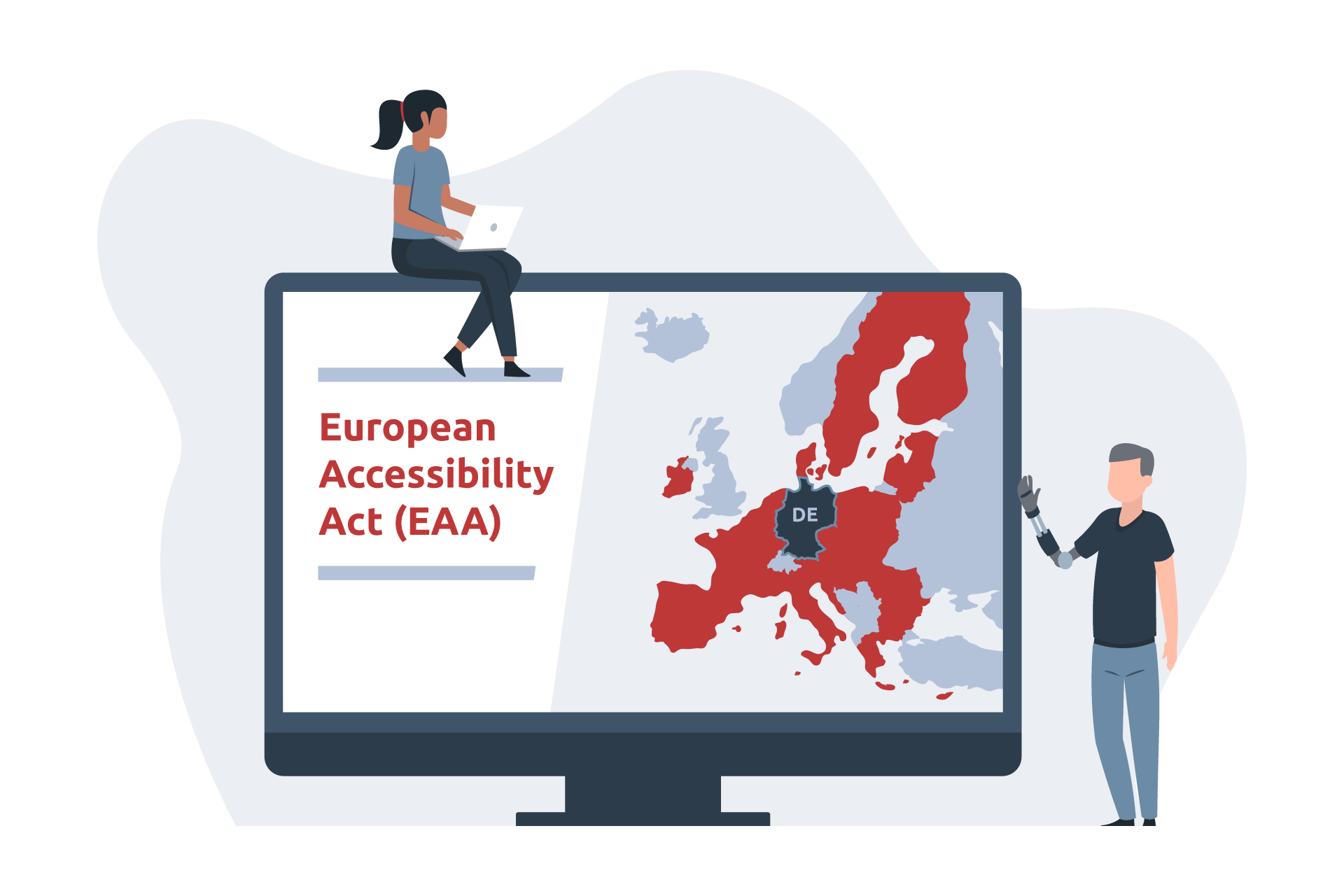

Der European Accessibility Act (EAA) ist eine EU-Richtlinie (2019/882), die einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Barrierefreiheit digitaler Produkte und Dienstleistungen im Binnenmarkt schafft. Ziel ist es, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu fördern und zugleich technische Harmonisierung für Unternehmen zu ermöglichen. Der EAA verpflichtet die Mitgliedstaaten, Barrierefreiheitsanforderungen insbesondere auf privatwirtschaftliche Angebote auszuweiten – darunter E-Commerce-Plattformen, Bankautomaten, digitale Ticketing-Systeme, E-Books und Apps für den öffentlichen Verkehr. Die Umsetzungsfrist endete in allen EU-Staaten am 28. Juni 2025. In Deutschland wurde der EAA durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) umgesetzt. Unternehmen, die das noch nicht getan haben, sollten jetzt die Anforderungen der EN 301 549 prüfen, um gesetzlichen Verpflichtungen gerecht zu werden.

USA als Vorreiter der digitalen Barrierefreiheit

Die Vereinigten Staaten gelten als Vorreiter in der Gesetzgebung zur Barrierefreiheit. Bereits 1990 wurde mit dem Americans with Disabilities Act (ADA) ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet, das Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen sichern soll. Der ADA wird vom U.S. Department of Justice (DoJ) durchgesetzt und gilt auch für private Unternehmen.

Im Bereich der digitalen Barrierefreiheit kam ein entscheidender Schritt mit der Einführung von Section 508 des Rehabilitation Act im Jahr 1998. Diese Vorschrift verpflichtet Bundesbehörden der USA dazu, ihre elektronischen und informationstechnischen Systeme – einschließlich Websites, Software und Dokumente – barrierefrei zu gestalten.

Section 508 wurde im Jahr 2017 überarbeitet (508 Refresh) und an die internationalen Standards angepasst, insbesondere an die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, Level AA. Damit gilt seither ein technisch klar definierter Referenzrahmen für die Barrierefreiheit im öffentlichen Sektor der USA.

Auch in der Privatwirtschaft kommt der ADA zunehmend bei Klagen gegen nicht barrierefreie Websites zur Anwendung – obwohl es bisher kein explizites Gesetz für digitale Inhalte im kommerziellen Bereich gibt. Gerichtsurteile in den USA, insbesondere unter Berufung auf Title III ADA, haben dazu geführt, dass viele Unternehmen proaktiv barrierefreie Webangebote schaffen, um rechtlichen Risiken und Reputationsverlusten vorzubeugen.